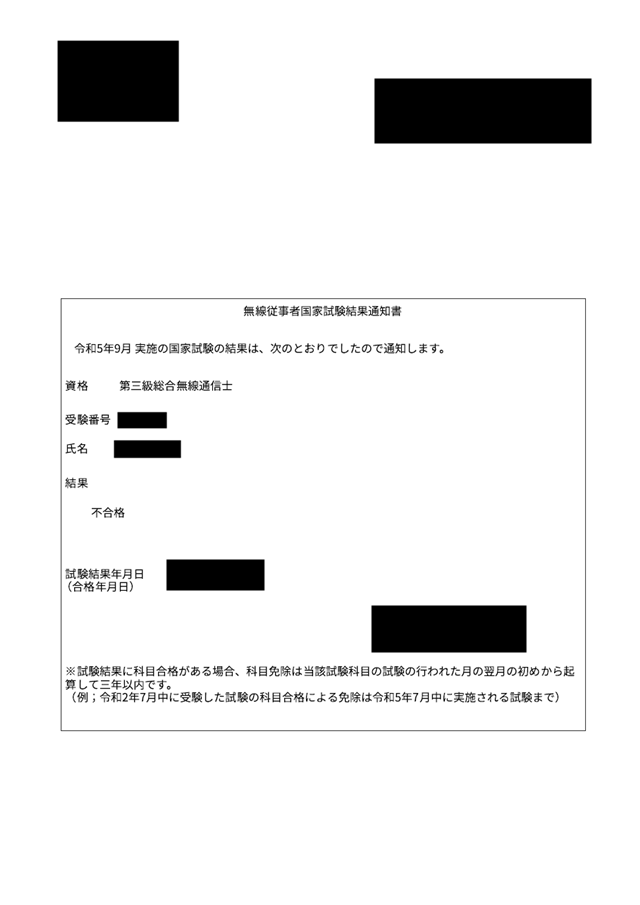

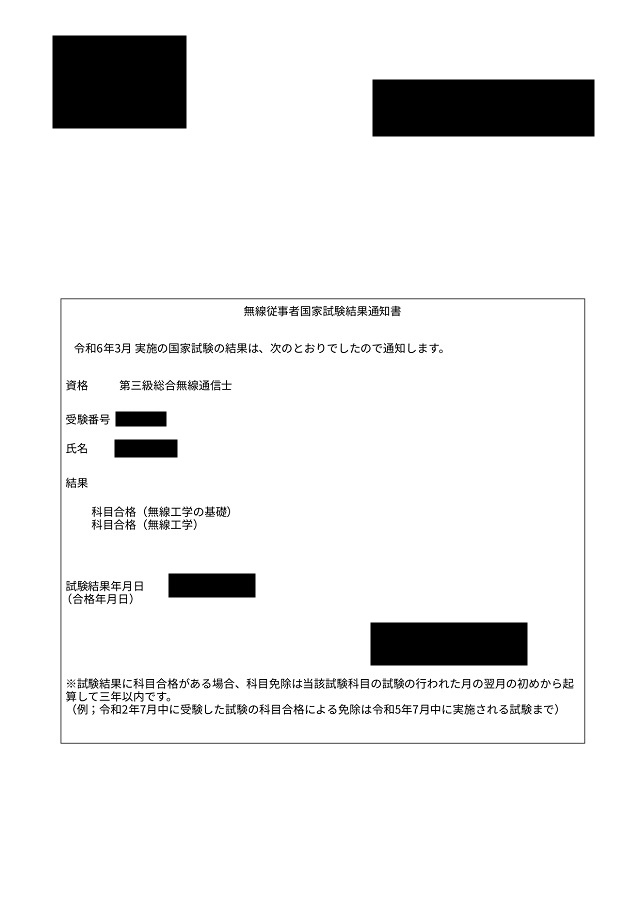

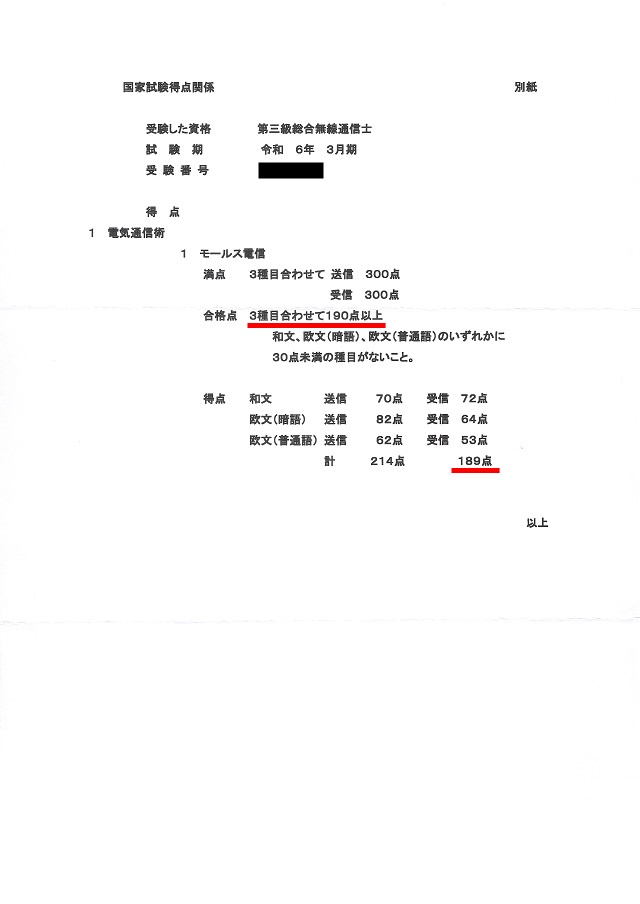

3月にまた受けて来まして、

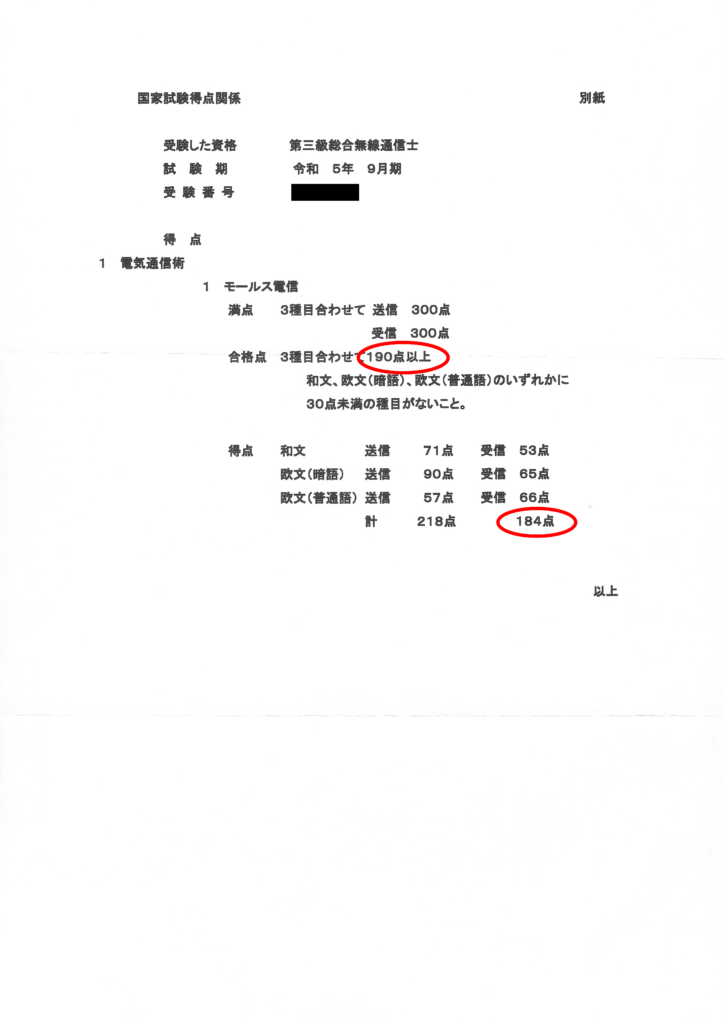

これで学科はすべて合格しましたが、モールスの実技(電気通信術)が不合格で、前回と同様に得点開示請求をした結果がこれですが、

「悪意を感じる」とまでは言わないが、「う~ん。。。。もう1回来て」というような何らかの「意思」を感じる点数ではあります。

が、

合格点に1点足りなかったのは実際のところのようで、

基準に1点でも足りなければ全員でも不合格で、基準に達していれば全員でも合格する。

それが国家試験であります。

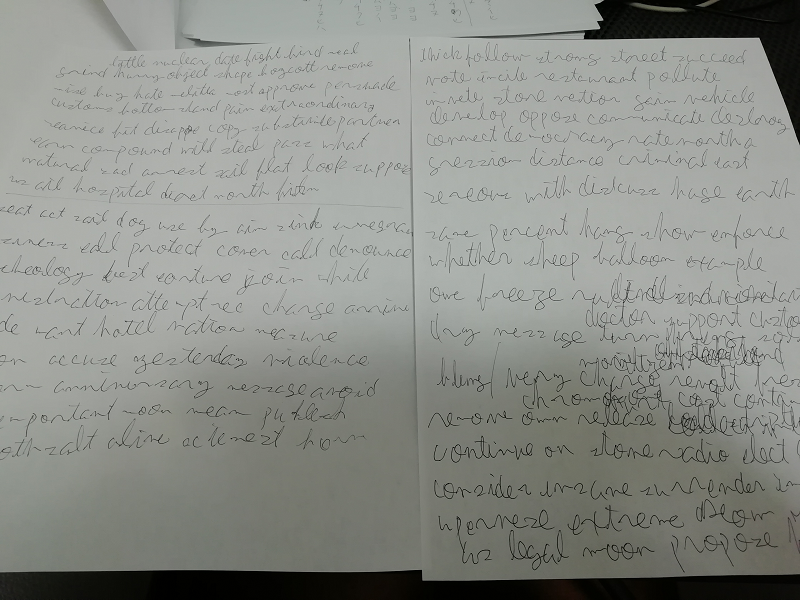

原因はおそらく、私の字が物凄く汚かったからでは無いかと。

流れてくる符号が速すぎて v か u か n か m かわからんような文字でしか書き取れないのです。

字が汚くて読めなかったらマトモなことを書いていたとしてもO点になると、今年で小3の娘には小1の頃から常々伝えているところではありますが、

実際にそれをやって見せることができるのは親だけなのかなと。

5月末に父親が亡くなりまして、

呼吸が止まるところまで全部見せてくれるのは親(と配偶者)だけなのだろうなと想像します。

私も50になりましたが、統計的に嫁のほうがおそらく長生きすると思いますので、今際の際まですべて見せてくれるのは実質的に親だけなのだろうと思います。

成功したところも失敗したところも全部見せてくれたのが父親でした。

私もそうします。

葬儀の喪主を務めるのも、親の棺を担ぐのも骨を割って骨壺に詰めるのも息子の義務だと思いますので、淡々とこなすだけで、

死亡届と火葬許可証だけは葬儀社の方が代理で手続きしてくださいますが、

他の手続きは行政書士さんや司法書士さんに依頼するので無ければすべて自分でやる必要がありますので、

なかなか「往生」しております(往生したのは父親ですが)。

市役所→法務局→銀行→証券会社 と来たところであります。

父親も個人事業主をしていましたので、銀行も7件回りましたが、同じ文書を作って貰うにも銀行に依って雰囲気が全く違うので面白いところです。

あと、銀行は手数料を直接支払うことができますが、証券会社は現金は絶対に受け取らない。

残高証明書の800円とか1000円とかの金額ですが、窓口に行ってもすべて銀行振込で支払ってくれと言われた。

扱っているモノの違いなのでしょうか。

あと、実印もバンバン押す。

父親の銀行印はもう使えませんので(押してあったら逆に「おかしい」)。銀行に届けてある印影より強いのは実印しか無いからだと思いますが、

実印をバンバン押すたびに印鑑証明がバンバン要る。窓口で手続きすればコピーを取ったら帰ってきますが、郵送で手続きすることになっている銀行も多いので。

市役所と法務局の雰囲気の違いとか、こういうのも同時に回ると色々勉強になります。

休日に朝から市役所と法務局を経由して銀行を15時までに1日に3つ回ってから夕方に娘の荷物を取りに小学校に行くと同じ「役所」ですがまた感じが違う。

いろんな「専門家」のお力で社会が回っているのだなと実感します。

まず最初は病院ですが、

父親が「しんどくないようにしてくれ」と伝えたら本当にそのようにしてくださいました。

膵癌でしたので、5年生存率が10%程度とは手術の前から言われていましたが、開けてみて駄目だったらすぐまた閉じると言われていましたが手術は何とかできたようで、

ただ、おそらく手術の前には転移はしていたのだと思います。

手術は成功したが臨終まで7ヶ月ぐらいだと思います。

肝胆膵の外科は外科の中でもハードな部門だそうで、大変な修行が必要な場所なのだと思いますが、

5年生存率が10%なので、切っても切っても手術は成功するのですが患者が死んで行く。

エラいことキツいと思います。

心臓が止まると機械で遠隔監視していますので、15分後ぐらいに医師が到着されます。

心臓が止まったのは既に分かっていますので、形だけ死亡確認した後で看護師さんによるエンゼルケアが始まるのですが、

経験が浅い看護師さんは半分ぶっ壊れてる。

そりゃそうだよなと思いながら、

台車に載せて貰って頭から布団をかぶせて貰ったら患者でごった返している総合病院の受付ロビーの真ん中を物凄い速さで突っ切って霊安室に入ります。

そこで病院の白衣の人たちから葬儀社のブラックスーツの人たちに遺体が引き継がれます。

ここが「生」と「死」の境目なのだろうと思った。

結婚式もそうですが、葬式も何件かは出ておく必要がある。

やることなすこと初めてのことばかりで割と往生します。

香典を受けとったら何て応えるのか、「ありがとうございます」じゃないよねと言いながらスマホで調べる。

誰を呼ぶのか、何人呼ぶのか、結婚式のように時間を掛けて検討する余地もないので、

1日で全部決める必要がある。

父親の生家があった土地が母親と共有名義になっているのをみつけて、昭和50年の物凄い古い住所から変更が全くされていないことが分かって、

50年の間に住居表示が2回施行されて市制移行して引っ越しも1回していて、要は父親にとっても母親にとっても「どうでも良い土地」なのですが。

書類が揃っている間についでに母親の住所を最新のものに変更するべく不動産登記の手続きを取りましたが、

なんか今日、パソコンに申請書を補正するよう通知が来ていました。

間に引き継いだ「田植え」も入りましたので、

田んぼ→法務局→田んぼ→法務局から電話が来て母親を伝令で出したり、

そんなところですわ。