前回の続きで、

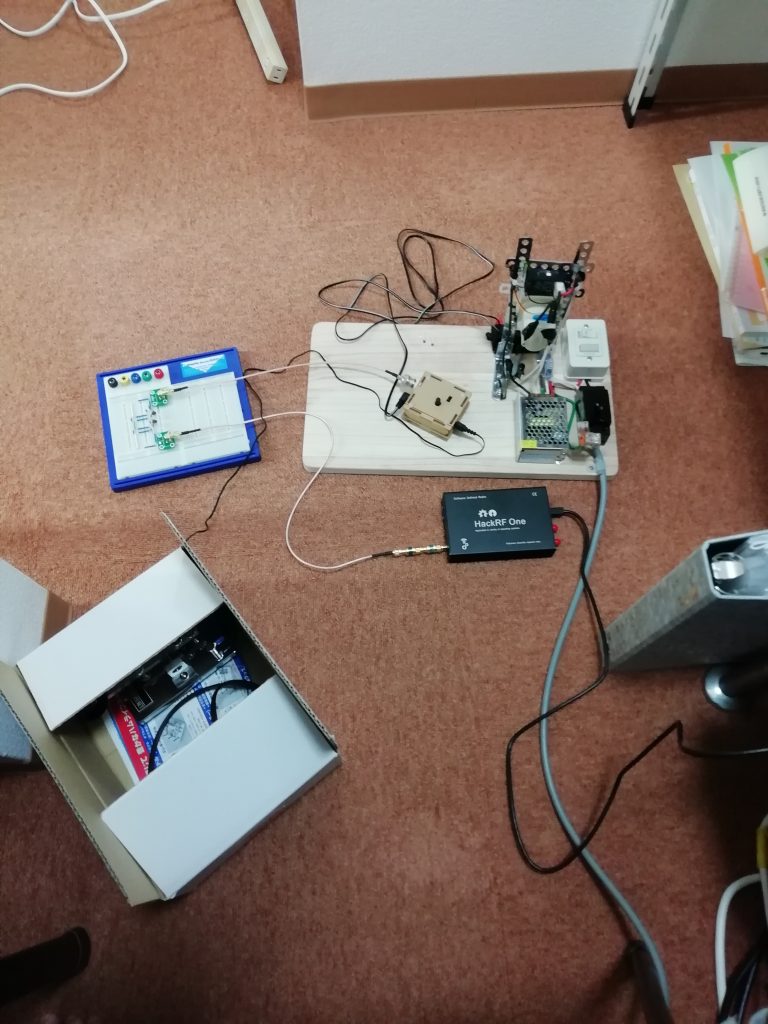

1000円の手乗り無線機ちゃんにフィルターを噛ませてみました。

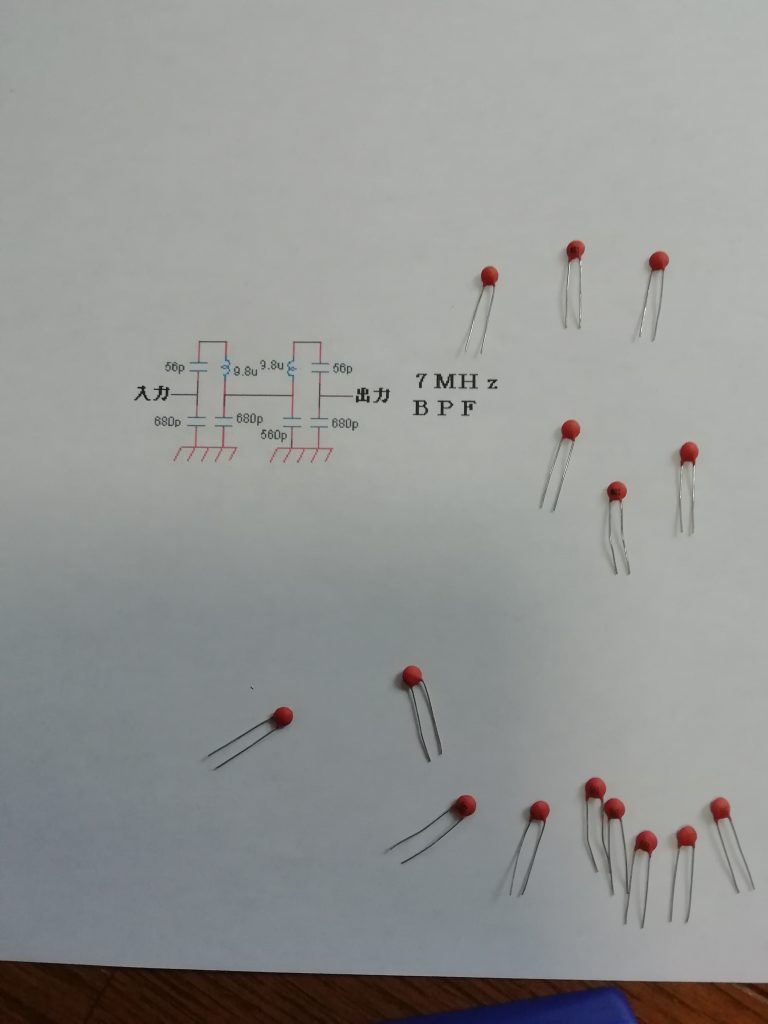

これがインターネットでみつけたフィルターの回路図です。(周りに転がっている小さい丸い部品は「コンデンサ」です)

一応、計算で「理論値」は出せるようなのですが、こういうのはもう「経験と勘」がモノを言う世界のようで、カレーや味噌汁の味付けと同じで、各人が各人オリジナルのレシピを持っているようです。

それで、中にはその「レシピ」を初心者に向けてインターネットに公開してくださっている方が居られるのです。

その回路を真似させていただきました。

ただ、その文中にはコイルを自分で巻いて作るようになっていたのですが、そうするとサイズが大きくなりすぎて手乗り無線機ちゃんが手乗りでなくなってしまいますので、小さいコイルをインターネットでみつけてそれを買ってみました。

出来合いのものを買ってくると容量が合わないのです。上の写真でコイルの容量は9.8になっていますが、10しか売って無かったので10を買ってきました。

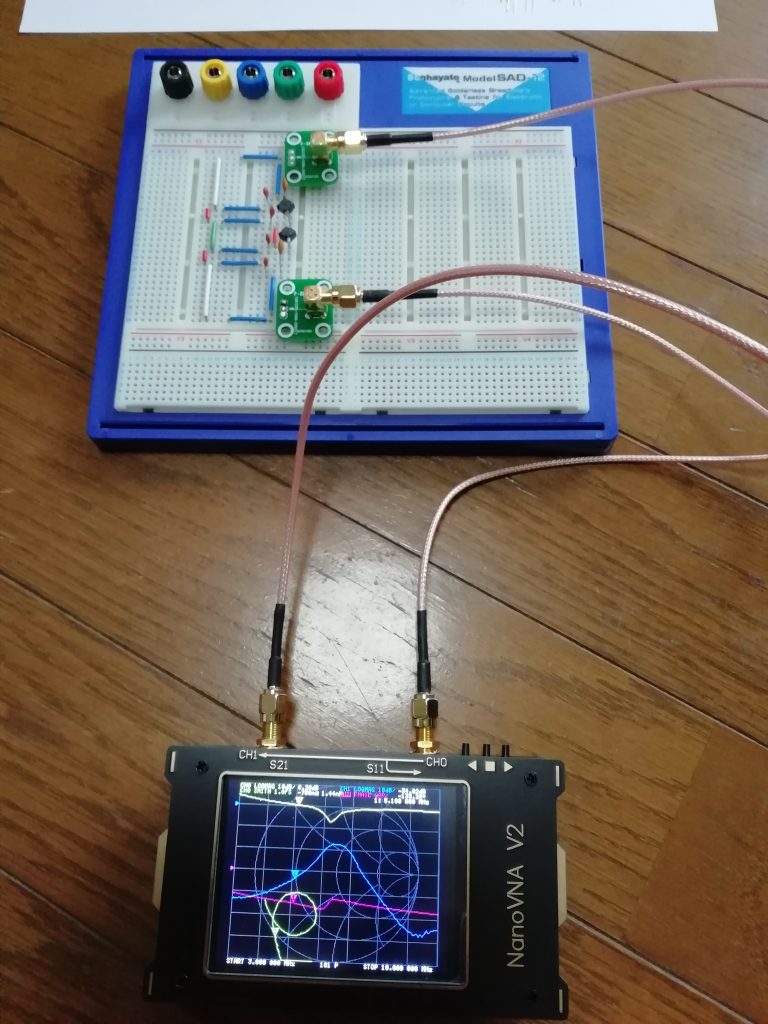

で、組んでみて測ってみました。

写真に写っている下の機械の青い線ですが、なんかそれらしいグラフが出てきたので回路はこれでたぶん合ってるはず。

ただ、9.8を10にしたせいで少し山が左に寄りすぎているようです。

要は「フィルター」ですから、ザルと同じです。目の大きさで通るものが変わってきますので、出て欲しくないものが出なくなって、出て欲しいものだけザルの目を通り抜けて出てきて欲しいのですが、

この、山が高いところは良く通り抜けて、山のてっぺんから離れるに従ってだんだんザルの目を通り抜けられなくなっている。ということで良いと思います。

出て欲しい電波のサイズを考えると、もう1目盛りぶんだけ右に寄ってくれたら理想的なのだろうと思うのですが、

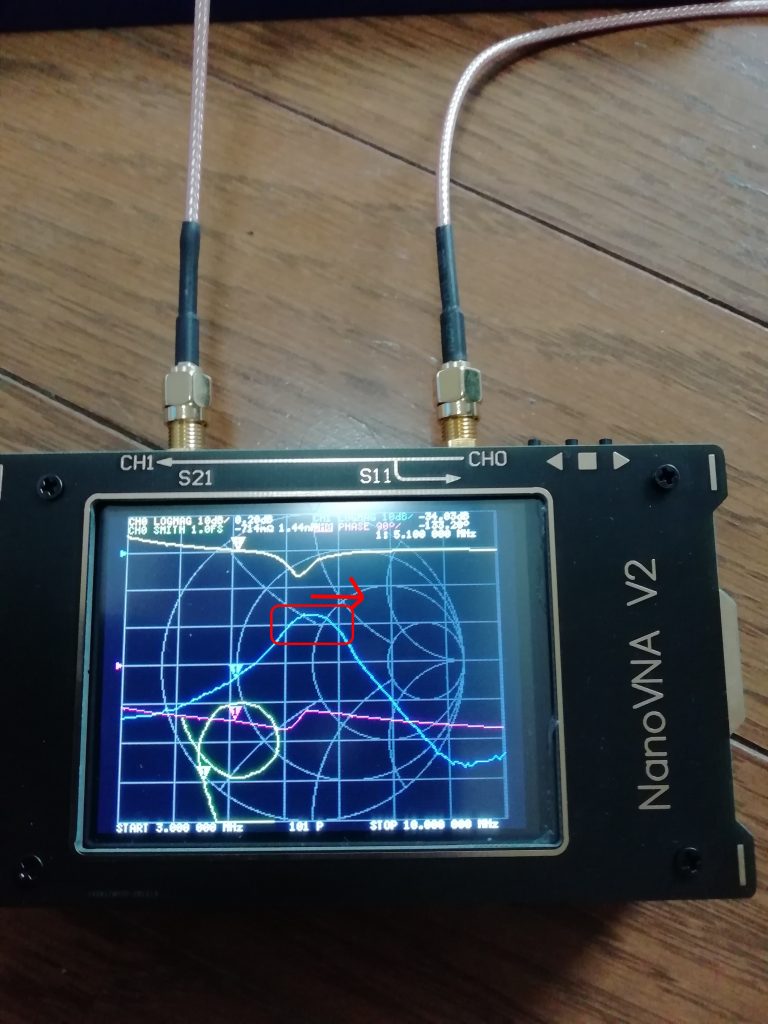

「コンデンサ」をいろいろ差し替えて試してみます。

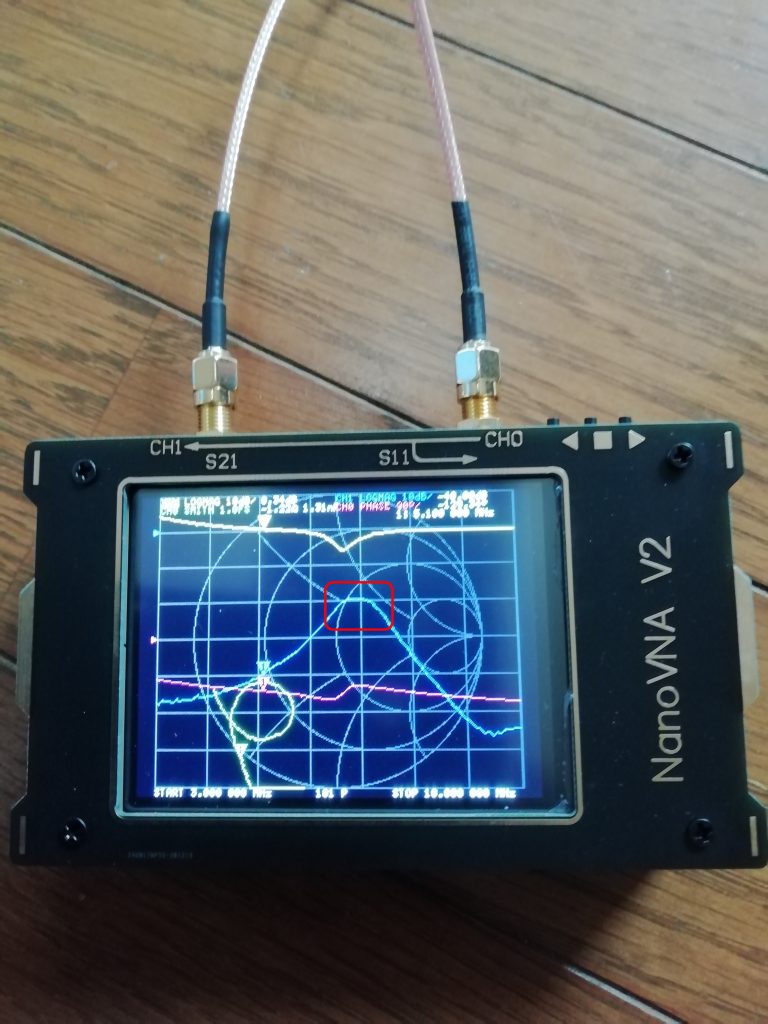

なんか半目盛り分だけ右に寄ったっぽい。

一番上の写真の回路図の上側、56を47にしてみたのですが、

ただ、もう1個小さい33にすると右に寄り過ぎます。ちょうど間の部品が売ってないっぽい。

そりゃそうだと思います。みつけたレシピだとコイルは自分で巻いて作るようになっていましたので。コンデンサを自分で作るのは相当大変ですが、コイルはエナメル線を自分で巻いたら割と簡単に自分で作れます。

売ってる部品だとうまいこと行かないから手作りする訳です。そこらへんが料理人の経験と勘なのだと思います。ただ、そうすると無線機ちゃんの中に入り切らなくなる。フィルターだけ外に出ていても悪くはないけどこのサイズで無くなったら面白くは無いですよね。

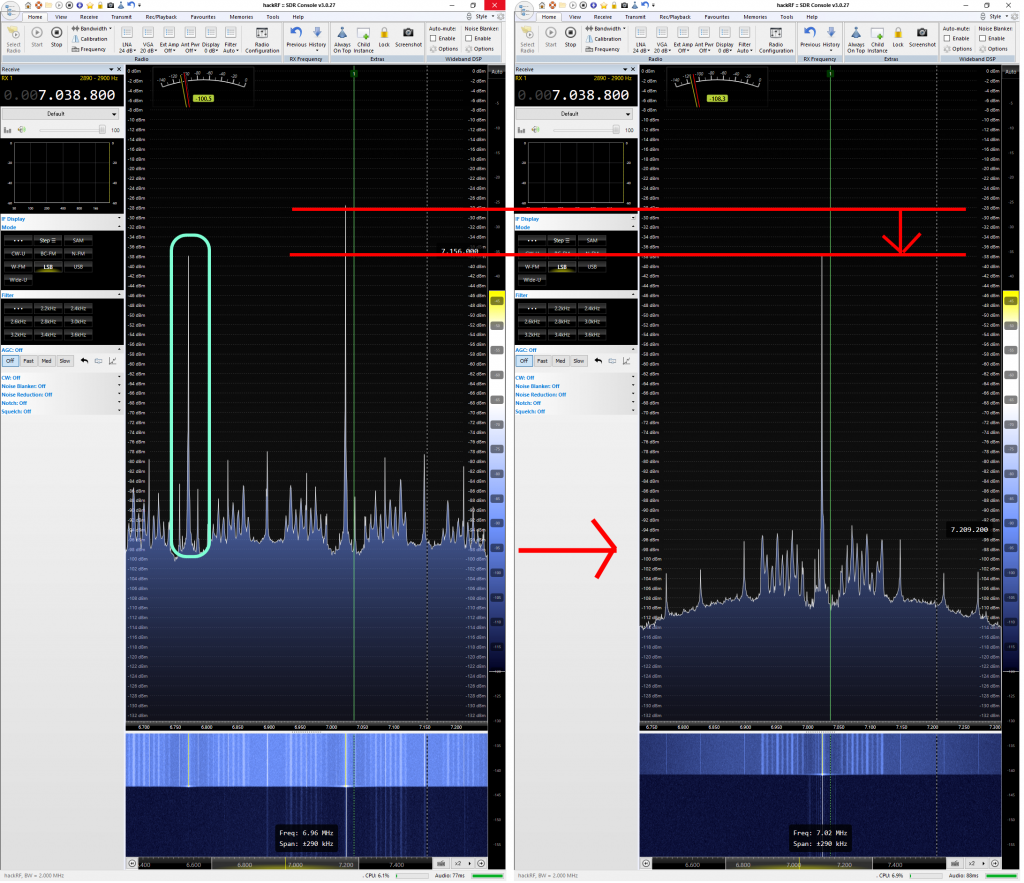

とりあえずできた「フィルター」を無線機ちゃんにつないでパソコンで測ってみました。

左がフィルター無しで測ったもので、右がフィルターを入れて測ったものです。

出て欲しい電波がこの赤い下向き矢印の分だけ減ります。ただ、この左の水色で囲んだ出て欲しくない電波が出なくなります。

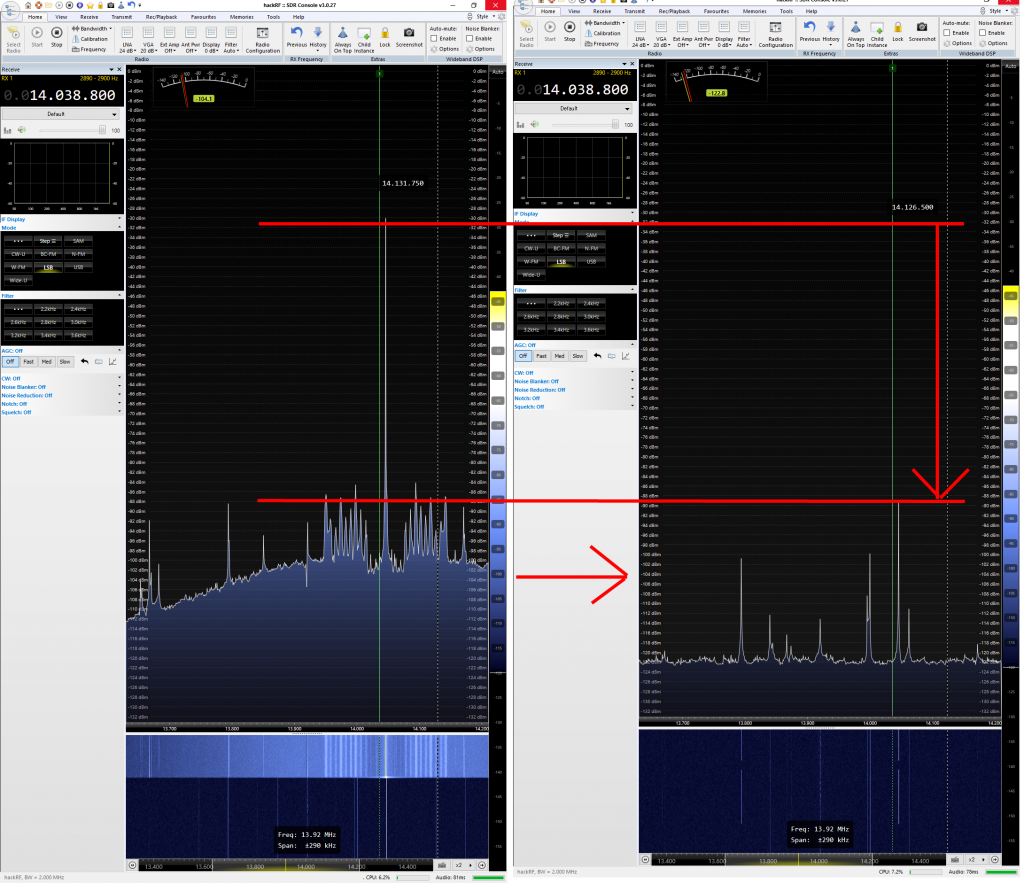

続いて「倍音」(第2高調波)を調べてみました。

これだけ減ってくれたら上等だと思います。というか、このために「フィルター」を入れているわけですので。

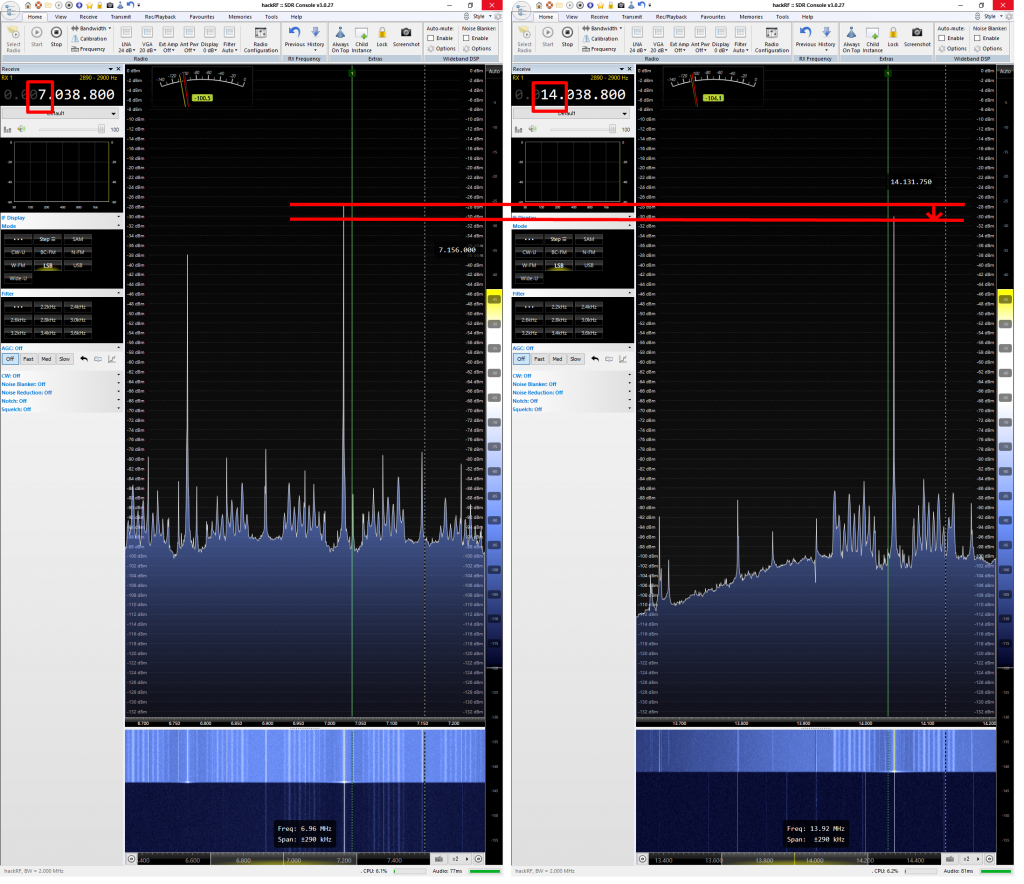

フィルターを入れる前の、出て欲しい電波と倍音の比較です。左が出て欲しい方で、右が出て欲しくない方です。

殆ど変わりません。これでは免許が降りない。

というか、この無線機ちゃん、フィルターをうまいこと作れば7でも14でもどっちでも使える無線機になりそうです。

どっちか好きな方を消して好きな方を活かせば良いので。

意図的に倍音を使う作り方をする無線機もあるようなのですが、この無線機ちゃんの場合は言ってみれば機械の「バグ」(不具合)を利用している状態になりますので、

流石にそれで申請すると審査官の方から「馬鹿か」と言われそうなのでやめておきます。

というか3級の免許だと14には電波が出せません。もっと上の資格を取ったらその「馬鹿か」と言われそうなことをやってみるか、

それはそれで人生面白いかも知れないです。面白く無ければ「趣味」ではない。